Was die „sprechende Medizin“ uns über gelingende Dialoge lehrt

Eines der hartnäckigsten Irrtümer in der Alltagsrhetorik ist, dass man umso mehr bewirkt, je mehr man sagt. Forschungsergebnisse zur Kommunikation zwischen Ärzt*innen und Patient*innen beweisen nun das Gegenteil. Was können wir daraus lernen?

Unter den vielen Arten von Gesprächspartner*innen, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen, haben Ärzt*innen nicht unbedingt den besten Ruf. Die Halbgött*innen in Weiß, heißt es oft, sprechen zu viel Fachchinesisch, nehmen sich zu wenig Zeit für Erklärungen und gehen nicht genug auf ihre Patient*innen ein.

Das ist natürlich auch zu den Mediziner*innen selbst durchgedrungen. Deshalb gibt es seit Jahren einen Trend zur sogenannten „sprechenden Medizin“: Die Ärzt*innen sollen mehr und besser mit ihren Patient*innen reden. Dafür wird viel Forschung betrieben – und das mit interessanten Erkenntnissen, die weit über die Medizin hinausweisen.

Weniger (falsche) Worte: Warum Sie in Gesprächen nicht zu viel reden sollten

Das Problem der Ärzt*innen-Patient*innen-Kommunikation beginnt – wie so vieles in unseren Dialogen – schon lange, bevor es überhaupt zu einem Austausch kommt. Die Wurzeln liegen in der Medizinausbildung, wie der Schweizer Palliativmediziner Gian Domenico Borasio in einem Gastbeitrag für die ZEIT feststellt. In den sechs und mehr Jahren ihres Medizinstudiums lernen die angehenden Ärzt*innen, einen mit Fachbegriffen gespickten Jargon zu sprechen, den kein*e Patient*in versteht – nur dass sie das oft gar nicht merken.

Wenn Ärzt*innen nun aufgefordert werden, mehr mit ihren Patient*innen zu reden, führt das wozu? Genau: dass sie mehr von dem sagen, was keiner versteht. Der durchschnittliche Gesprächsanteil der Ärzt*innen in einem Aufklärungsgespräch über eine lebensbedrohliche Diagnose entspricht etwa 80 Prozent. „Die sprechende Medizin, so wie sie heute praktiziert wird, ist eher eine auf den Patienten einredende Medizin“, so Prof. Borasio.

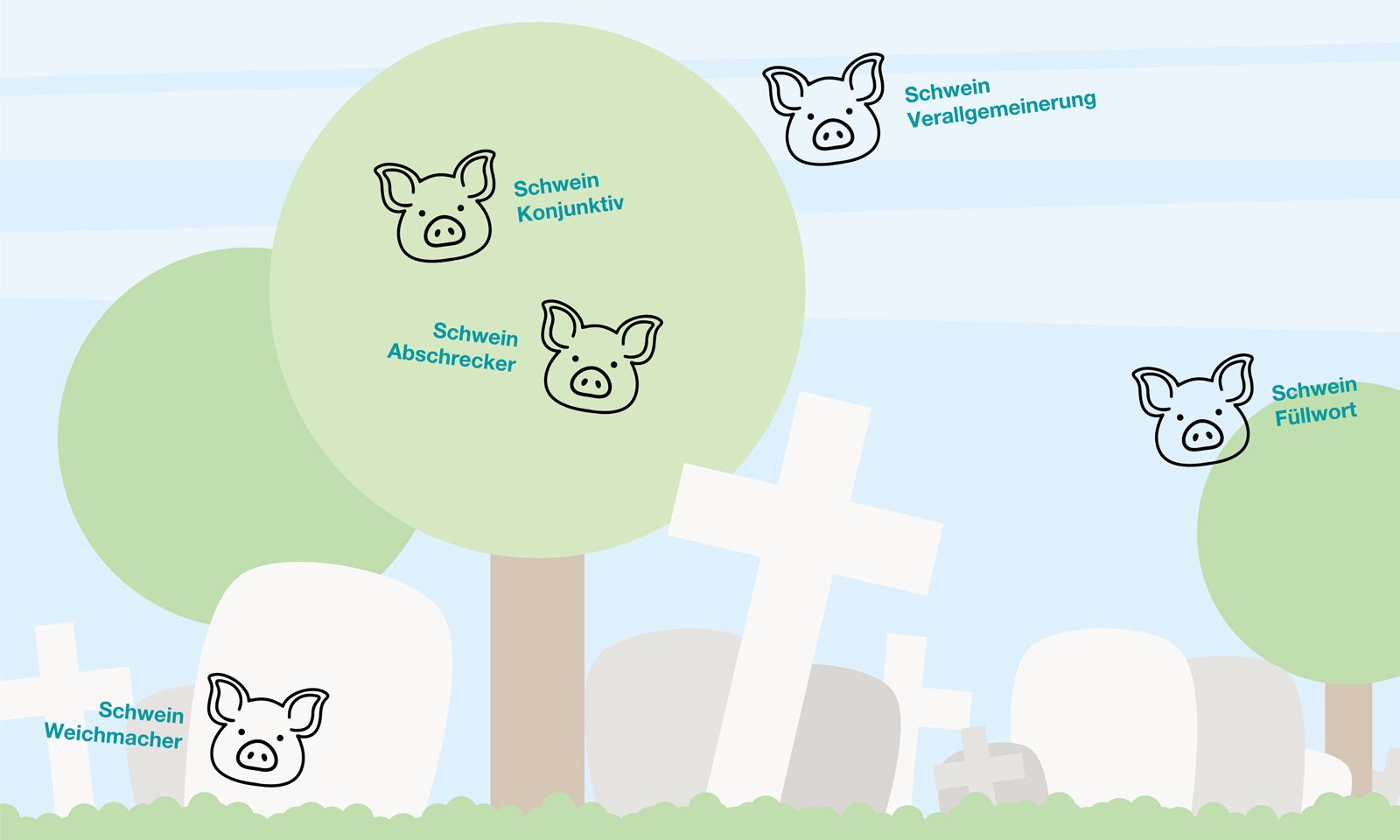

Neben dem rhetorischen Übergewicht gibt es noch ein weiteres Problem mit den vielen Worten: Die Ärzt*innen arrangieren ihre Aussagen oft ausgerechnet um die Begriffe herum, die ihr*e Gesprächspartner*in am wenigsten hören will. „Krebs“ ist so ein Wort, das ziemlich zuverlässig die Wahrnehmung blockiert: Steht dieser Elefant erst einmal im Raum, geht bei den meisten Menschen kognitiv erst mal nicht mehr viel. Sie sind jetzt nämlich mit inneren Widerständen bis hin zu nackter Panik beschäftigt. Werden Patienten einige Tage später befragt, was von den danach folgenden Worten ihrer Ärzt*in über die Details der Erkrankung, Ursachen und deren Behandlung hängengeblieben ist, stellt sich oft heraus: nicht viel.

Beides geschieht auch in Gesprächen, die nicht in Krankenhäusern oder Praxen stattfinden, jeden Tag: Wir sagen zu viel von dem, was für andere nicht hilfreich ist, und stacheln mit unserem Gewohnheitssprech unnötig Widerstände an. Beides lässt sich vermeiden, indem wir auf eine verständliche Ausdrucksweise achten und unsere Worte mit mehr Bedacht für unser Gegenüber wählen.

Frauen sind die besseren Gesprächspartner: Warum Sie andere ausreden lassen sollten

In beiden Aspekten sind Ärztinnen ihren männlichen Kollegen übrigens überlegen – wohlgemerkt im Sinne der Patientenorientierung, nicht im Sinne der Gesprächigkeit. Wie stark sich das auf den Therapieerfolg auszuwirken scheint, ist geradezu verblüffend: Eine Studie hat gezeigt, dass Patient*innen statistisch gesehen länger leben, wenn sie von Ärztinnen statt von Ärzten behandelt werden.

Die vermuteten Gründe liegen laut Prof. Borasio darin, dass die Kolleginnen weniger reden, sich verständlicher ausdrücken und auch besser zuhören. Im Schnitt unterbrechen sie Patienten erst nach drei Minuten, während ihre männlichen Kollegen es nur 47 Sekunden aushalten.

Dieser Hinweis aus der Medizin kann uns auch für unsere täglichen Gespräche eine Mahnung sein: Andere ausreden zu lassen ist eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation.

Empathie ist die beste Medizin: Warum Sie aktives Zuhören praktizieren sollten

Parallel zur Entwicklung ihres Fachjargons durchlaufen angehende Ärzt*innen noch eine weitere Wandlung, die sich ungünstig auf ihre Kommunikation auswirkt. Mit fortschreitender Ausbildungsdauer lässt ihre Empathie-Fähigkeit zunehmend nach. Je mehr sie über „den Menschen“, über Krankheiten und über ihr Fachgebiet wissen, desto weniger können sie sich in die Sorgen und Nöte Kranker einfühlen.

Ein Problem ist das vor allem deshalb, weil Patient*innen gerade für diesen Aspekt in Ärzt*ingesprächen sehr sensibel sind. Sie erinnern sich noch Jahre später daran, wie einfühlsam die Ärzt*in war, als sie ihnen die Nachricht über die Erkrankung überbracht hat. Das wirkt sich wiederum in hohem Maße auf ihre Kooperationsbereitschaft und ihre Zufriedenheit mit der Behandlung aus. Auch das ist ein Phänomen, das weit über die Medizin hinaus anzutreffen ist.

Das wichtigste Werkzeug der Empathie ist das aktive Zuhören. Patient*innen – wie alle anderen Gesprächspartner*innen auch – fühlen sich gut aufgehoben, wenn sie aufrichtiges Interesse spüren. Schon eine körperlich zugewandte Haltung und Augenkontakt können da einen großen Unterschied machen. Ein weiteres förderliches Signal sind interessierte Nachfragen, die auf das Gesagte Bezug nehmen. Auch Beobachtungen während des Gesprächs zu spiegeln zeigt dem Gegenüber, dass Sie wirklich präsent sind.

Wie Sie wirkungsvoller kommunizieren, indem Sie sich zurücknehmen

- Kontrollieren Sie Ihren Gesprächsanteil und Ihre Wortwahl in Dialogen, um den Anderen nicht mit zu vielen und zu vielen falschen Wörtern zu überfahren.

- Lassen Sie Ihren Gesprächspartner zu Wort kommen und vor allem ausreden, dann steigt seine Zufriedenheit mit der Kommunikation automatisch.

- Zeigen Sie Präsenz durch aktives Zuhören, indem Sie sich zuwenden, Augenkontakt halten, interessiert nachfragen und Beobachtungen spiegeln.

Kommen Sie gut an!

Ihr René Borbonus